Historia de la Rata

En la industria cosmética, biomédica, militar y en el ámbito educativo, los animales han sido el sujeto de uso tradicional para la realización de pruebas de toxicología, comprobación de seguridad y eficacia de productos, además de ser utilizados como modelos en docencia. A pesar de la multiplicidad de especies utilizadas con estos fines, existe un animal que ha sido el foco de millones de experimentos, volviéndose un ícono de la investigación: la rata.

Las ratas (Rattus norvegicus), históricamente consideradas como plagas en entornos urbanos debido a su capacidad de adaptación y proliferación en ambientes como campos de siembra y suelos húmedos como alcantarillas o desagües, han sido objeto de utilización masiva en la investigación científica. Este proceso comenzó en el siglo XIX, cuando se trasladaron de las calles a los laboratorios, donde su comportamiento y similitudes con los humanos fueron aprovechados como justificación para su uso en experimentación. Esta transformación de seres que una vez fueron denigrados como problemáticos a individuos utilizados ampliamente en la investigación en pro del beneficio humano revela una relación de dominio que perpetúa la vulnerabilidad de estas criaturas que poseen una inteligencia avanzada, una compleja estructura social y una capacidad de sentir dolor y estrés comparable a la de otros mamíferos.

Se ha justificado su uso como modelos experimentales de todo tipo debido a su presunta similitud genética con los humanos, su rápido ciclo de reproducción y su facilidad de manejo en laboratorio. Sin embargo, existe un conocimiento limitado sobre su comportamiento social natural. Este artículo explorará el uso de ratas en la ciencia, los experimentos más comunes a los que son sometidas y la necesidad de replantear su papel en la investigación.

Historia y Domesticación de las Ratas

La rata común (Rattus rattus) tiene su origen en el sudeste asiático y migró al oeste desde Asia a toda Europa a través de los barcos que viajaban al sur, donde se reprodujo a gran velocidad. Su derivada evolutiva, la rata noruega o marrón (Rattus norvegicus), fue la primera especie de mamífero domesticada para investigación científica. El registro más temprano de cría selectiva de ratas albinas y silvestres para experimentación comenzó en Alemania en el año 1877, y en EE.UU. alrededor del año 1890, con ratas importadas de Suiza en el siglo XIX.

Henry H. Donaldson, reconocido como el "padre" de la rata albina de laboratorio, estandarizó colonias en 1906 cuando era director del Instituto Wistar en Filadelfia y publicó un informe sobre la rata noruega, sentando las bases para estudios comparativos. Desde entonces, han sido empleadas y modificadas para crear diferentes cepas para estudios de neurociencia, toxicología, farmacología y comportamiento en nombre del avance y conocimiento científico

Las cepas más destacadas en el ámbito de la investigación incluyen la Sprague-Dawley, conocida por su crecimiento rápido y alta proliferación, aunque presenta una mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias. La cepa Wistar, o rata albina, se distingue por su resistencia a infecciones y baja incidencia de tumores espontáneos; su docilidad y adaptación a las condiciones del laboratorio han contribuido a convertirla en un modelo popular para diversos estudios. La Long-Evans es la más pequeña de estas cepas, caracterizada por su distintivo pelaje, que incluye una caperuza negra que se extiende desde la cabeza hasta el cuello.

Sin embargo, un reciente artículo de Scientific American ha vuelto a encender el debate sobre la experimentación in vivo. A pesar de que millones de animales son utilizados cada año en investigaciones, la eficacia de estos métodos se ha comenzado a cuestionar, ya que cerca del 90% de los medicamentos que funcionan en animales fallan en los ensayos clínicos humanos, lo que implica un gasto significativo de tiempo y recursos. Además, el sufrimiento de los animales en estos experimentos y la severidad de algunos estudios es una realidad que preocupa a muchos científicos y activistas.

Experimentos Comunes con Ratas

Las ratas son utilizadas en diversos estudios que implican procedimientos invasivos y condiciones extremas. Entre los experimentos más comunes destacan:

● Inducción de Modelos de Enfermedad: Incluye la creación de modelos de Parkinson, Alzheimer y diabetes mediante la administración de neurotoxinas o manipulación genética.

Rata Nude. Creada para evaluar enfermedades y mutaciones genéticas.

● Modelos de Dolor Crónico: Se aplican estímulos nocivos repetitivos, como ligaduras nerviosas o exposición a agentes químicos, para estudiar mecanismos de dolor y analgesia.

Método de LAO. Ejemplificación de aplicación de electroacupuntura

● Pruebas de toxicidad cutánea, ocular o inhalatoria: se utilizan como modelos para evaluar la respuesta tóxica ya sea de químicos, fármacos, toxinas o nuevos tratamientos, de manera crónica y aguda.

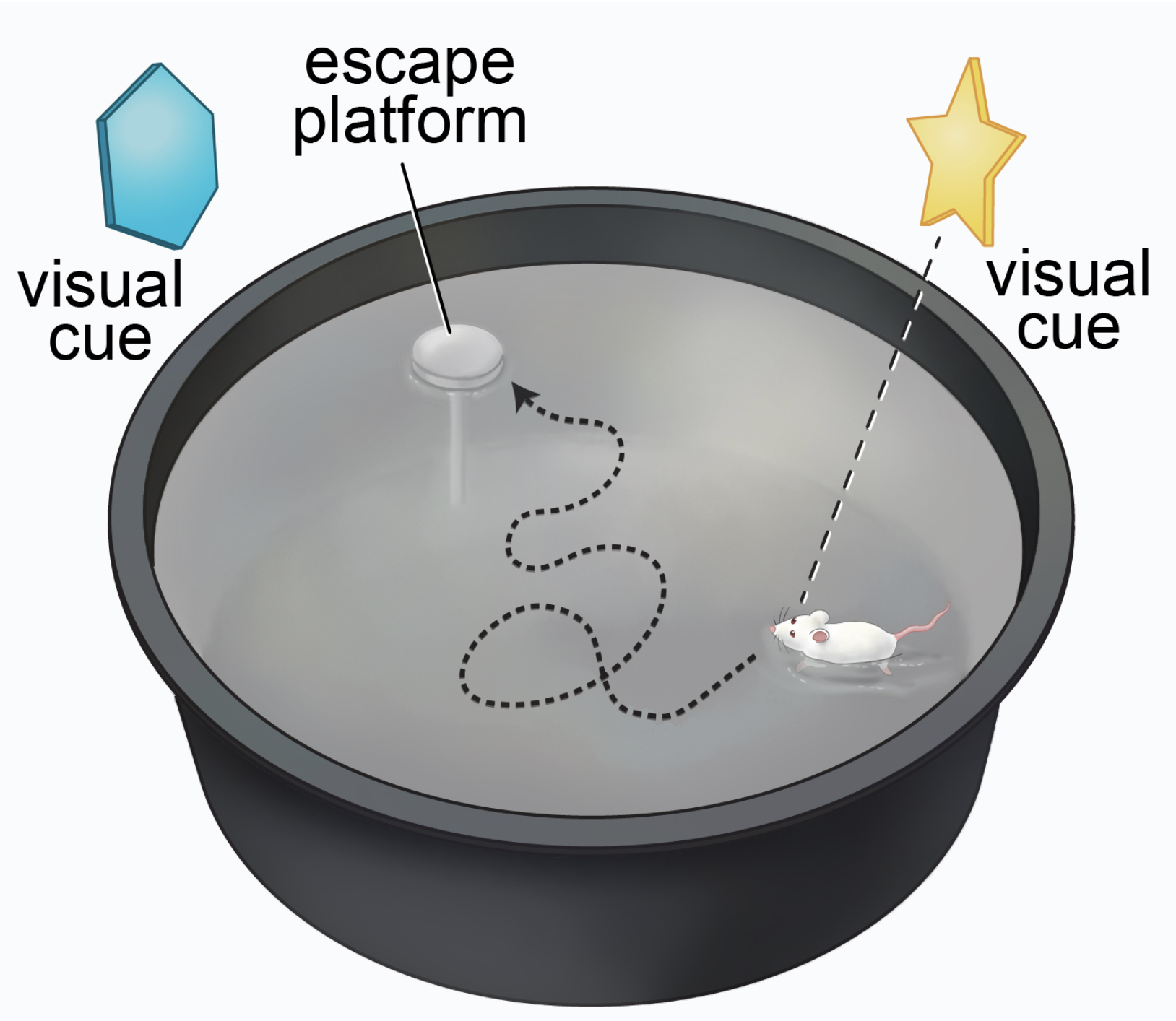

● Test del Laberinto de Morris: Diseñado para evaluar memoria espacial y aprendizaje, expone a las ratas a estrés constante al hacerlas nadar repetidamente en busca de una plataforma oculta.

Test del Laberinto de Morris.

Test del Laberinto de Morris.

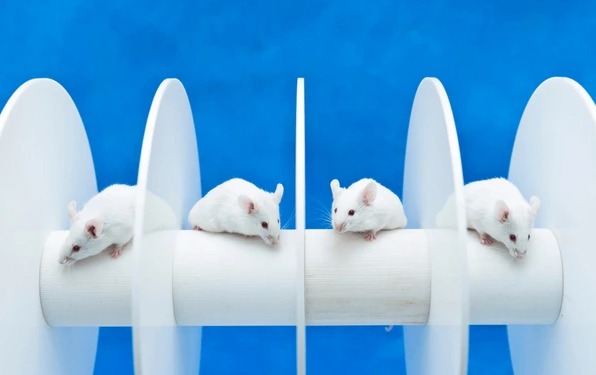

● Prueba del Tubo Giratorio: Usado en estudios de resistencia física, donde las ratas deben sostenerse en una barra rotatoria hasta caer por agotamiento.

Prueba del Tubo Giratorio.

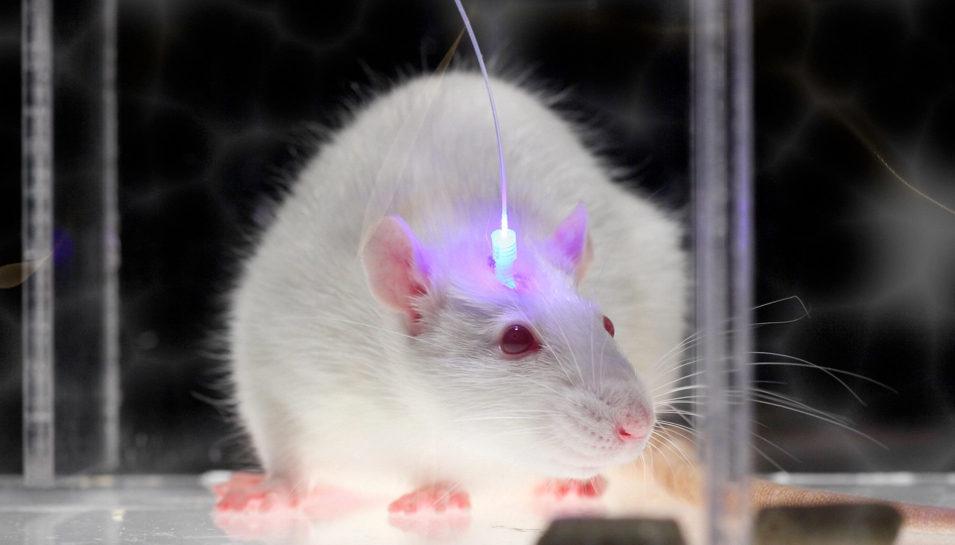

● Cirugías invasivas: Incluyen ablaciones cerebrales, implantes de electrodos y otras intervenciones para estudiar neurociencia y comportamiento.

Implantes cerebrales en ratas. Introducción de células humanas en embriones de ratas.

● Prueba de evitación pasiva y activa: Se induce miedo y estrés para analizar la memoria y el aprendizaje en animales con predisposición a ansiedad y depresión.

Caja de Skinner. Modelo de condicionamiento de distrés con suelo electrificado.

Caja de Skinner. Modelo de condicionamiento de distrés con suelo electrificado.

En Europa, entre 2018 y 2022, se usaron 3.596.340 ratas para experimentación, representando el segundo roedor más utilizado. En EE.UU. ni siquiera están considerados en el Animal Welfare Act, aún cuando forman parte del 95% de las especies más utilizadas para la investigación. En México, un estudio entre 2015 y 2021 reveló que se usaron al menos 565.134 ratas en investigaciones científicas y educativas, aunque el número real podría ser mucho mayor debido a la falta de registros oficiales. La situación en el resto de Latinoamérica es aún más preocupante. Al no existir regulaciones que obliguen a las instituciones a reportar el número de animales utilizados en investigación, carecemos de datos precisos sobre la cantidad de ratas y otros animales que son sometidos a experimentación cada año. Esta falta de transparencia impide conocer la verdadera magnitud del problema .

Sintiencia y Nocicepción en Ratas

Estudios han demostrado que las ratas poseen un alto grado de sintiencia, mostrando empatía y respuestas emocionales ante el sufrimiento de sus congéneres. Además, su sistema nervioso es altamente sensible al dolor, con mecanismos de nocicepción similares a los humanos, lo que confirma su capacidad para experimentar sufrimiento físico y emocional, pueden anticipar y evitar el dolor, aprender de experiencias previas y modificar su comportamiento en función de estímulos aversivos.

Asimismo, la investigación ha demostrado que las ratas establecen lazos sociales y pueden experimentar estrés por la pérdida de compañeros, lo que refuerza la idea de que poseen una vida emocional compleja. Estos hallazgos han sido fundamentales para impulsar el refinamiento y enriquecimiento ambiental en condiciones de laboratorio, que se refiere a la provisión de estímulos físicos, sociales y sensoriales que permiten a los animales en cautiverio exhibir comportamientos naturales y mejorar su bienestar. Esto puede incluir la introducción de juguetes, túneles, y oportunidades para escalar o excavar. Estas actividades fomentan la exploración y el ejercicio, reduciendo el estrés y comportamientos anormales que a menudo surgen cuando se encuentran en entornos monótonos. El enriquecimiento social, que incluye la interacción con otros roedores, es vital para su salud psicológica y bienestar general..

Las condiciones de cautiverio para las ratas de laboratorio han mejorado a lo largo de los años, gracias a una mayor conciencia sobre su bienestar, pero sigue siendo un tema delicado dentro de los comités de bioética. Actualmente, se presta atención específica a factores como la temperatura, humedad y ventilación en las instalaciones del laboratorio. La temperatura ideal se sitúa entre 20 y 24 grados Celsius, mientras que se recomienda una humedad relativa entre el 40% y 60%. Asimismo, es fundamental realizar cambios frecuentes de aire para evitar la acumulación de gases tóxicos, como el amoniaco. La etología de ratas también ha experimentado un avance significativo en los últimos años, gracias a la integración de la bioacústica y otras disciplinas en el análisis del comportamiento animal en entornos de laboratorio. Históricamente, se centraba en la observación de conductas evidentes, sin detenerse demasiado en los aspectos acústicos de la comunicación. Actualmente se reconoce que la comunicación sonora, que abarca señales audibles y ultrasónicas, juega un papel crucial en las interacciones entre ratas, tanto en situaciones de estrés como en comportamientos de cuidado materno. Se enfatiza la importancia de entender cómo las ratas utilizan vocalizaciones imperceptibles para el ser humano para expresar estados emocionales y responder a estímulos ambientales.

Con el avance de la biotecnología, han surgido modelos alternativos que pueden reemplazar el uso de ratas en experimentación. Métodos como cultivos celulares tridimensionales, organoides, sistemas de órganos en chip y simulaciones computacionales (in silico) han demostrado ser eficaces y más representativos de la fisiología humana (Hartung, 2009). La OECD y organismos como ICCVAM y EURL ECVAM han validado varias de estas metodologías, promoviendo su implementación en la ciencia moderna. Es fundamental replantear la visión antropocentrista que justifica la explotación de ratas y otros animales en la investigación y fomentar alternativas éticas y científicas que respeten la autonomía y el bienestar de todos los seres vivos.

Bibliografía:

1. PeTA. (2018). 90% de los experimentos en animales fracasan. ¿Por qué se siguen haciendo? PeTA Latino. https://www.petalatino.com/blog/90-de-los-experimentos-en-animales-fracasan-por-que-se-siguen-haciendo/ 2. Munshi-South, J., Garcia, J. A., Orton, D., & Phifer-Rixey, M. (2024). The evolutionary history of wild and domestic brown rats ( Rattus norvegicus ). Science, 385(6715), 1292–1297. https://doi.org/10.1126/science.adp1166 3. Cagliada, P. (2015). Capítulo 12: La rata como animal de experimentación. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/132251/Documento_completo.pdf?sequence=1 4. Schweinfurth, M. K. (2020). The Social Life of Norway Rats (Rattus norvegicus). ELife, 9. https://doi.org/10.7554/elife.54020 5. Weber, B., Lackner, I., Haffner-Luntzer, M., Palmer, A., Pressmar, J., Scharffetter-Kochanek, K., Knöll, B., Schrezenemeier, H., Relja, B., & Kalbitz, M. (2019). Modeling trauma in rats: similarities to humans and potential pitfalls to consider. Journal of Translational Medicine, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12967-019-2052-7 6. Cristina, A., Penagos-Corzo, J. C., & Pérez-Acosta, A. M. (2011). Diferencias de la autodiscriminación condicional entre cepas Wistar y Sprague-Dawley. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 45(3), 449–456. https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v45i3.174 7. Oliveira, P. A., & Faustino, A. (2019). A história do rato de laboratório: do ódio ao amor. Revista de Ciências Veterinárias, 20(especial), 115-125. http://dx.doi.org/10.23925/2178-2911.2019v20espp115-125 8. Li, S., Li, H., & Takahata, T. (2022). Pigmented Long-Evans rats demonstrate better visual ability than albino Wistar rats in slow angles-descent forepaw grasping test. Neuroreport, 33(12), 543–547. https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000001815 9. Faunalytics - Animales De Investigación. (2025). Faunalytics. https://es.faunalytics.org/fundamentals-research-animals-spanish/ 10. Ben-Ami Bartal, I., Decety, J., & Mason, P. (2011). Empathy and pro-social behavior in rats. Science (New York, N.Y.), 334(6061), 1427–1430. https://doi.org/10.1126/science.1210789 11. Brooks, S. P., & Dunnett, S. B. (2009). Tests to assess motor phenotype in mice: a user's guide. Nature reviews. Neuroscience, 10(7), 519–529. https://doi.org/10.1038/nrn2652 12. Carobrez, A. P., & Bertoglio, L. J. (2005). Ethological and temporal analyses of anxiety-like behavior: the elevated plus-maze model 20 years on. Neuroscience and biobehavioral reviews, 29(8), 1193–1205. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2005.04.017 13. Cenci, M. A., Whishaw, I. Q., & Schallert, T. (2002). Animal models of neurological deficits: how relevant is the rat?. Nature reviews. Neuroscience, 3(7), 574–579. https://doi.org/10.1038/nrn877 14. Frías-Álvarez P, Ortiz-Millán G. The Numbers of Animals Used in Mexico for Scientific and Educational Purposes. Alternatives to Laboratory Animals. 2024;52(1):28-41. doi:10.1177/02611929231217033 15. Hartung T. (2009). Toxicology for the twenty-first century. Nature, 460(7252), 208–212. https://doi.org/10.1038/460208a 16. Le Bars, D., Gozariu, M., & Cadden, S. W. (2001). Animal models of nociception. Pharmacological reviews, 53(4), 597–652. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11734620/ 17. Rinwa, P., Eriksson, M., Cotgreave, I., & Bäckberg, M. (2024). 3R-Refinement principles: elevating rodent well-being and research quality. Laboratory animal research, 40(1), 11. https://doi.org/10.1186/s42826-024-00198-3 18. Bratcher, N. A., Allen, C. M., McLahan, C. L., O'Connell, D. M., Burr, H. N., Keen, J. N., Stanislawczyk, L. M., & Burns, M. A. (2022). Identification of Rodent Husbandry Refinement Opportunities through Benchmarking and Collaboration. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science : JAALAS, 61(6), 624–633. https://doi.org/10.30802/AALAS-JAALAS-21-000099 19. Verduzco-Mendoza, A., Alfaro-Rodríguez, A., & Arch-Tirado, E. (2012). Etología y bioacústica en ratas y cobayos. Revista Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, 1(1), 7-12. https://biblat.unam.mx/hevila/Revistamexicanadecomunicacionaudiologiaotoneurologiayfoniatria/2012/vol1/no1/1.pdf 20. Mogil J. S. (2009). Animal models of pain: progress and challenges. Nature reviews. Neuroscience, 10(4), 283–294. https://doi.org/10.1038/nrn2606 21. Morris R. (1984). Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. Journal of neuroscience methods, 11(1), 47–60. https://doi.org/10.1016/0165-0270(84)90007-4 22. Nuwer, R. (2024, August 20). Next-Generation Biotech Is Rendering Some Lab Animals Obsolete. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/next-generation-biotech-is-rendering-some-lab-animals-obsolete/?utm_campaign=Emulate&utm_content=304972723&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-9389491

Comparte:

Copiar URL Más posts de soficamposAl enviar tus consultas o comentarios estás accediendo a recibir nuestro newsletter de forma mensual.

AGREGAR UN COMENTARIO